2017年10月11日

平成29年 第一種電気工事士技能試験 候補問題No.3

1回目

時間が足りなかったぁ~!

この一連の記事は、自己採点用に撮影した写真を備忘録として書いています。

詳しい欠陥の判断基準は、こちらの「技能試験の概要と注意すべきポイント」(PDFファイル)をよく見てください。

その中の、「第Ⅱ部.技能試験における欠陥の判断基準」に書かれています、これを頭に入れておかないと本試験の際に見直しが出来ませんので、困っちゃいます。

No.1にうるさいぐらいに欠陥の判断基準を注釈しましたが、あとから見るときに見づらいので、今後は載せない事にしました。

以下は自分なりの備忘録としてコメントを入れていきます。

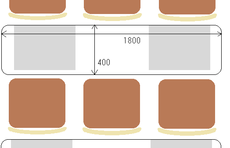

候補問題No.3の単線図です。

候補問題No.3の単線図です。

公表問題としてはここまで、寸法など施工条件は決まっていません。

参考書に書かれた寸法で作業します。

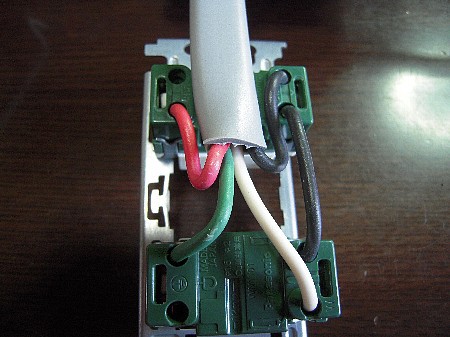

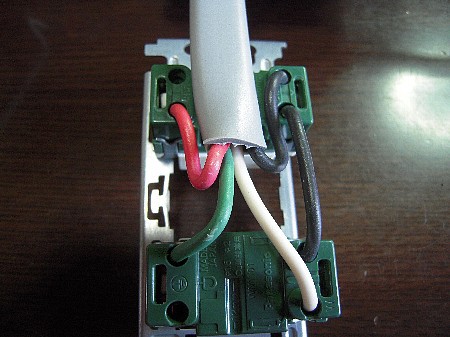

思った以上に時間がかかったのは、変圧器がV結線となって配線が多い事と、VVF1.6-4Cの配線が加工し難く手間取りました。

それとこの複線図も配線の長さまで書かない方が時間短縮になりますね。

複線図だけで10分かかってました。

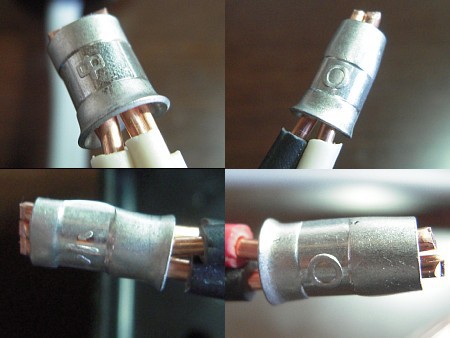

トランス部分のKIP8の渡りを含めた加工、200V配線の端子固定するための長さの調整など必要以上に時間がかかり焦ります。

VVF4線はシースにストリッパーが使えずナイフ加工になり、ナイフ使いが第一種ではキモになりそうです。

時間は完成まで、スイッチ配線が「イ」「ロ」がテレコになり、やり直してますからそれがなければギリだったかも?です。

(2回目もテレコになった、この配線は勘違いしやすいのかなぁ?リカバリは約2分で完了)

この問題が出ると、見直し&リカバリ時間が少なくなるので間違いのない作業に気をつけたいと思います。

整線が出来なくても、回路的に合っていれば欠陥にはならないようなので、、、、(^^;)。

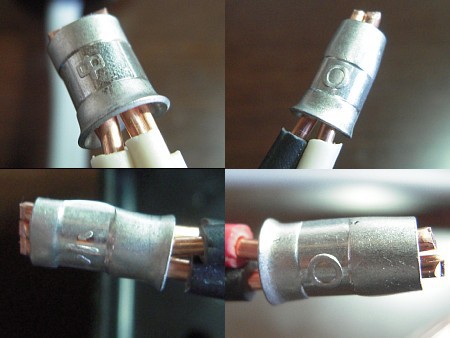

結線間違いはないのですが、KIP8が剥きづらいのと、結線数が多いので思いのほか手間取ります。

この辺手が早い人がうらやましいです。

200Vの3芯のシース(青)は50mmで剥いてから、調整しましたが100mmで剥くべきでした。

シース部分が200mm以下なので、最悪白線は下から引っ張れば調整きくし、、、

第二種を含めて、今年の春から100回以上は結線しているランプレセプタクルです。

Wに結線間違いもないし、輪作りも慣れたもの、あとは気を抜かない事だけ気をつけたいと思います。

それと他に時間が回せるように手早くやるように心がけます。

片切スイッチの単独は、極性もなく差し込むだけなので、これも手早くこなすようにしたいですねぇ。

心線も12mm前後で剥ければ切り直しは必要ないので、12mmの練習もし直そう。

シーリングは、この角も丸形も絶縁被覆の余裕がないので、シース剥いて、絶縁被覆5mm残しで心線をながめに剥いてゲージで調整が一番早そうです。

12mmちょいだとギリで心線が見えそうなので。

片切スイッチ「ロ」、コンセント部分もそれほど難しくはない。

接地付コンセントが渡り用になっていないから、非接地線をスイッチから渡らせるぐらいかな。

シーリングからの赤線はスイッチへ、接地線はコンセントのみ。

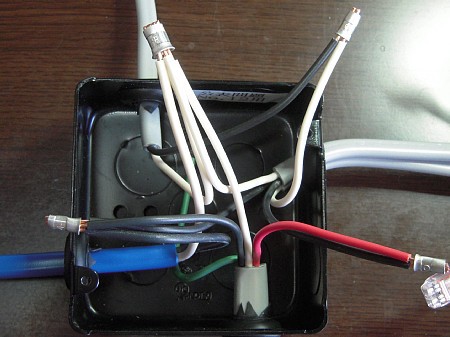

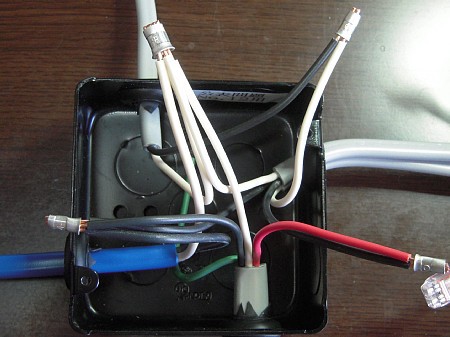

VVFジョイントボックス部分は、とっても単純。

スイッチ「イ」もシーリングもアウトレットボックスAから、専用の渡り線を引っ張ってきているのでなめてました。

配線のテレコがなければ時間内だったのにぃ、、、

って、見直し時間の余裕もない様では本番はもっと焦るだろうし、、、反省。

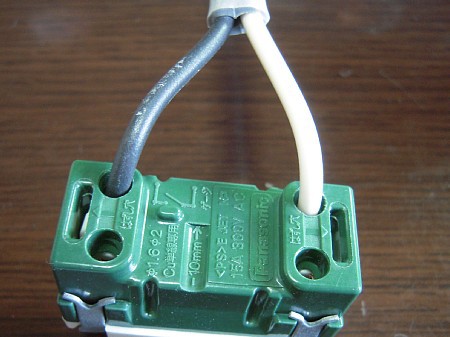

心線が上に出ていること。

下から心線が見えないこと。

心線も12~15mmなら全く問題ないので、12mmよりちょい長いか?で剥けば切り直しはまずありません。

それより、挿す時にしっかりグッと奥までを心がけたいと思います。

奥まできっちり入っていないのが3本ほど見つかり、グッと差し込んでます。

数秒ですが、それも時間的にロスでした。

電源からの白線(接地線)は接地付コンセントの接地線とランプレセプタクルの接地線と渡り線を通ってシーリングの接地線へ。

電源からの黒線(非接地線)はスイッチ「イ」と渡り線を通ってスイッチ「ロ」へ。

スイッチ「イ」からの赤線は、シーリングからの黒線と渡り線を通して結線。

ランプレセプタクルからの黒線は、スイッチ「ロ」からの白線と渡り線を通して結線。

ここで配線をテレコでつないでしまいました。

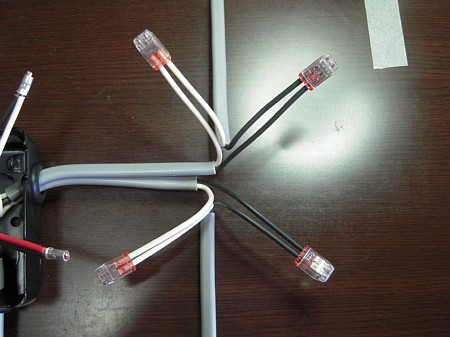

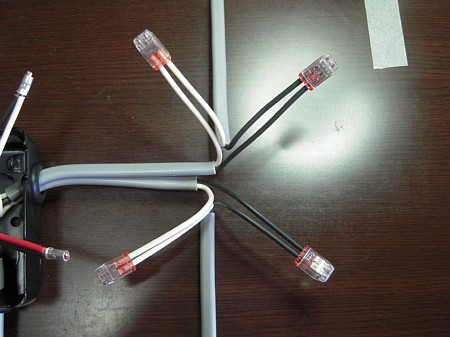

リングスリーブは、間違いがなかったようです。

電源からの白線(接地線)部分は4本だったのでインシュロックを使いました。

無しで行こうと思ったんですが、四本まとめるのはなかなか手間取り、、、

これも時間の無駄でした。反省点多いですねぇ。

KIP8とVVF4芯のさばき方を個別に練習しないといけませんねぇ。

平成25年度の試験問題が、類題となりますので、そちらを4回目の練習としました。

実試験も、器具の配置とか施工条件が変わることが多いと聞きますので、変則問題を練習した方が良いと思います。

この問題の回答は、試験センターのサイトのこちらになります。

平成29年の本試験では、VVF4芯のケーブルじゃなくなっていますね。

接地線は下に伸びその先省略に、アウトレットボックスに接地しないしVVFにナイフ使わない分早いかな?。

問題 解答

また書き込もうって、励みになります。

すいません、↓プチッとお願いしますm(_ _)m。

バイク(整備・修理) ブログランキングへ

ソロキャンプ ブログランキングへ

キャンプツーリング ブログランキングへ

候補問題No.3の単線図です。

候補問題No.3の単線図です。公表問題としてはここまで、寸法など施工条件は決まっていません。

参考書に書かれた寸法で作業します。

思った以上に時間がかかったのは、変圧器がV結線となって配線が多い事と、VVF1.6-4Cの配線が加工し難く手間取りました。

それとこの複線図も配線の長さまで書かない方が時間短縮になりますね。

複線図だけで10分かかってました。

トランス部分のKIP8の渡りを含めた加工、200V配線の端子固定するための長さの調整など必要以上に時間がかかり焦ります。

VVF4線はシースにストリッパーが使えずナイフ加工になり、ナイフ使いが第一種ではキモになりそうです。

時間は完成まで、スイッチ配線が「イ」「ロ」がテレコになり、やり直してますからそれがなければギリだったかも?です。

(2回目もテレコになった、この配線は勘違いしやすいのかなぁ?リカバリは約2分で完了)

この問題が出ると、見直し&リカバリ時間が少なくなるので間違いのない作業に気をつけたいと思います。

整線が出来なくても、回路的に合っていれば欠陥にはならないようなので、、、、(^^;)。

結線間違いはないのですが、KIP8が剥きづらいのと、結線数が多いので思いのほか手間取ります。

この辺手が早い人がうらやましいです。

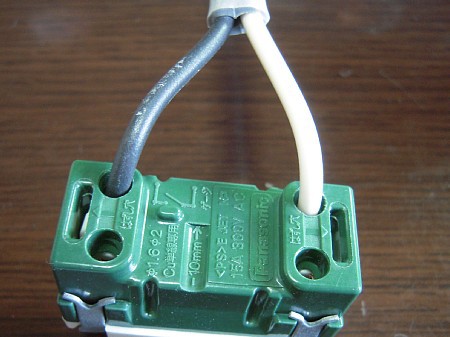

200Vの3芯のシース(青)は50mmで剥いてから、調整しましたが100mmで剥くべきでした。

シース部分が200mm以下なので、最悪白線は下から引っ張れば調整きくし、、、

第二種を含めて、今年の春から100回以上は結線しているランプレセプタクルです。

Wに結線間違いもないし、輪作りも慣れたもの、あとは気を抜かない事だけ気をつけたいと思います。

それと他に時間が回せるように手早くやるように心がけます。

片切スイッチの単独は、極性もなく差し込むだけなので、これも手早くこなすようにしたいですねぇ。

心線も12mm前後で剥ければ切り直しは必要ないので、12mmの練習もし直そう。

シーリングは、この角も丸形も絶縁被覆の余裕がないので、シース剥いて、絶縁被覆5mm残しで心線をながめに剥いてゲージで調整が一番早そうです。

12mmちょいだとギリで心線が見えそうなので。

片切スイッチ「ロ」、コンセント部分もそれほど難しくはない。

接地付コンセントが渡り用になっていないから、非接地線をスイッチから渡らせるぐらいかな。

シーリングからの赤線はスイッチへ、接地線はコンセントのみ。

VVFジョイントボックス部分は、とっても単純。

スイッチ「イ」もシーリングもアウトレットボックスAから、専用の渡り線を引っ張ってきているのでなめてました。

配線のテレコがなければ時間内だったのにぃ、、、

って、見直し時間の余裕もない様では本番はもっと焦るだろうし、、、反省。

心線が上に出ていること。

下から心線が見えないこと。

心線も12~15mmなら全く問題ないので、12mmよりちょい長いか?で剥けば切り直しはまずありません。

それより、挿す時にしっかりグッと奥までを心がけたいと思います。

奥まできっちり入っていないのが3本ほど見つかり、グッと差し込んでます。

数秒ですが、それも時間的にロスでした。

電源からの白線(接地線)は接地付コンセントの接地線とランプレセプタクルの接地線と渡り線を通ってシーリングの接地線へ。

電源からの黒線(非接地線)はスイッチ「イ」と渡り線を通ってスイッチ「ロ」へ。

スイッチ「イ」からの赤線は、シーリングからの黒線と渡り線を通して結線。

ランプレセプタクルからの黒線は、スイッチ「ロ」からの白線と渡り線を通して結線。

ここで配線をテレコでつないでしまいました。

リングスリーブは、間違いがなかったようです。

電源からの白線(接地線)部分は4本だったのでインシュロックを使いました。

無しで行こうと思ったんですが、四本まとめるのはなかなか手間取り、、、

これも時間の無駄でした。反省点多いですねぇ。

KIP8とVVF4芯のさばき方を個別に練習しないといけませんねぇ。

平成25年度の試験問題が、類題となりますので、そちらを4回目の練習としました。

実試験も、器具の配置とか施工条件が変わることが多いと聞きますので、変則問題を練習した方が良いと思います。

この問題の回答は、試験センターのサイトのこちらになります。

平成29年の本試験では、VVF4芯のケーブルじゃなくなっていますね。

接地線は下に伸びその先省略に、アウトレットボックスに接地しないしVVFにナイフ使わない分早いかな?。

問題 解答

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/0755ab34.f8759275.0755ab35.697ccbb2/?me_id=1203145&item_id=10053485&m=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fmonju%2Fcabinet%2F694566.jpg%3F_ex%3D80x80&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fmonju%2Fcabinet%2F694566.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext) 電気工事士技能試験向け練習用材料高圧絶縁電線 KIP 8sq | KIP8のばら売り店を見つけました。 |

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/0755ab34.f8759275.0755ab35.697ccbb2/?me_id=1203145&item_id=10152746&m=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fmonju%2Fcabinet%2Fone_item%2Fimgrc0066632208.jpg%3F_ex%3D80x80&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fmonju%2Fcabinet%2Fone_item%2Fimgrc0066632208.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext) 600Vビニル絶縁ビニル外装電線 ケーブル 平型 VVF 1.6×4芯 | この店4芯も有りますねぇ。 |

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/0755ab34.f8759275.0755ab35.697ccbb2/?me_id=1203145&item_id=10053489&m=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fmonju%2Fcabinet%2Fdenkou%2Fiv55ge.jpg%3F_ex%3D80x80&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fmonju%2Fcabinet%2Fdenkou%2Fiv55ge.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext) 電気工事士技能試験向け練習用材料600Vビニル絶縁電線 IV 5.5sq×5m 緑 | これだけの為にケーブルストリッパーを買うのがどうかと思いこれもナイフ練習に買おうかと思います。 |

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/0755ab34.f8759275.0755ab35.697ccbb2/?me_id=1203145&item_id=10085136&m=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fmonju%2Fcabinet%2Fvessel%2F3000.jpg%3F_ex%3D80x80&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fmonju%2Fcabinet%2Fvessel%2F3000.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext) VESSEL(ベッセル)ワイヤーストリッパー3000C |

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/16150a60.a4c01e93.16150a61.c945bfba/?me_id=1284220&item_id=10051538&m=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2F3aonlinestore%2Fcabinet%2Fitem07%2Fpsc-00092.jpg%3F_ex%3D80x80&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2F3aonlinestore%2Fcabinet%2Fitem07%2Fpsc-00092.jpg%3F_ex%3D400x400&s=400x400&t=picttext) 【送料無料】プロサポート 第一種電気工事士技能試験 練習用ケーブル2回用セット 29年度版 PSC-00092 | 配線セットはこれにしました。 |

また書き込もうって、励みになります。

すいません、↓プチッとお願いしますm(_ _)m。

バイク(整備・修理) ブログランキングへ

ソロキャンプ ブログランキングへ

キャンプツーリング ブログランキングへ

Posted by ライダー at 23:37│Comments(0)

│第一種電気工事士試験

アウトドア&フィッシング ナチュラムが提供する、自然と戯れ、自然を愛する人々のBlogサイト

アウトドア&フィッシング ナチュラムが提供する、自然と戯れ、自然を愛する人々のBlogサイト