2017年10月16日

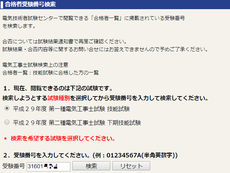

平成29年 第一種電気工事士技能試験 候補問題No.6

1回目

今回は工具箱を置いた状態で写真撮りました。練習直後はこんな状態です。

(切り取ったシース他絶縁被覆、心線は机の右側にビニール袋をテープで止めてそこに順次捨てて行っています)

試験場の机は狭いので、こんな狭い状態で作業を進めて行ってます。第二種の時も同じです。

この一連の記事は、自己採点用に撮影した写真を備忘録として書いています。

詳しい欠陥の判断基準は、こちらの「技能試験の概要と注意すべきポイント」(PDFファイル)をよく見てください。

その中の、「第Ⅱ部.技能試験における欠陥の判断基準」に書かれています、これを頭に入れておかないと本試験の際に見直しが出来ませんので、困っちゃいます。

No.1にうるさいぐらいに欠陥の判断基準を注釈しましたが、あとから見るときに見づらいので、今後は載せない事にしました。

以下は自分なりの備忘録としてコメントを入れていきます。

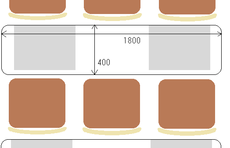

候補問題No.6の単線図です。

候補問題No.6の単線図です。

公表問題としてはここまで、寸法など施工条件は決まっていません。

参考書に書かれた寸法で作業します。

この候補問題は、No.6より簡単でした。

KIPが6本、5.5mmSQが6か所ナイフ加工なので、正直随分と時間かかると思っていたんですが。

端子も多く、手間は手間でしたが、接続が非常に単純で、施工条件を読みながら順番につないで行くだけで考える所が無い分早く終わりました。

時間は複線図の書き始めから、完成・見直し・整線までです。

二次側はデルタ結線ですが、思ったより時間がかかりません。

5.5mmSQは、ナイフを電線に直角に当て、左手を180度、右手を180度ひねるやり方でやりました。

あとは絶縁被覆を心線に沿ってそいで、むしり取ります。この方法速いです。

それでも、複線図から、この電源部分までは30分ぐらいかかってます。

KIPのナイフの入り方がまだ少しきつい感じです。

もう少し弱くても良かったかも、もっと練習しないと。

3回目-R-T間の渡り線、T相の締め付けが緩く点検時に抜けました。

最後の締め付けチェックはしっかりやらないとダメですね。

ここはいたって簡単、上も下も同じ配色だし、真ん中の白線の長さ調整も要らないし、長い分シースの中でスライドすれば問題なし。

最後の最後で、一番下で切りそろえれば何事もなかったよう、アウトレットボックス内は長いだか短いだかは気にならないし。

運転確認灯の取出しは指定が有るし、指定されなければ、真ん中白を合わせるだけでもっと簡単だし。

これの長さは、最初に隣の3芯の長さと合わせて取った方が良いです、最後だと足りなくなるかも。

今回器具らしい器具は、このレセップだけ。

白線をW(接地側)に合わせるのだけ間違わなければ、問題なし。

何せもう110回は結線してる。

私の場合、いつもレセップが一番最後になるのですが、この配線と、電流計へ行く配線は最後に寸法合わせした方が良いかもしれません。

運転表示灯の配線が思った以上にアール部分が長く要るみたいです。

アウトレットボックス内は綺麗なこと。

リングスリーブのマークだけ気をつければ、色も揃っているし、ものすごく素直な接続です。

マークは、刻印のところの上だとはっきり見えないですねぇ。

刻印をずらしてマークするように気をつけてましたがついうっかりはまだ有りますねぇ。

2回目で、刻印間違えました。

電流計から開閉器へのつなぎを1.6x1.6なので[O]でなければいけない所、電源からのつなぎを順に追って来て、「小」で圧着してしまいました。

もっとしっかり確認しながら圧着しないといけませんねぇ。

4回目の練習を撮影しました。

本日、12月3日に本試験を受けてきました。

試験問題は、候補問題のNo.06の変化形でした。

違うところは、VVF2.0-3C青シースが、VVR2.0-3Cに変わっていました。他は、変化なし。

おさらいとして、もう一度作ってみました。

ほぼ同じように出来ていたと思います。

材料が少なく一部長さを縮めています。

ほぼ覚えていたので、複線図も書いていません。

問題はこちら

解答はこちら

また書き込もうって、励みになります。

すいません、↓プチッとお願いしますm(_ _)m。

バイク(整備・修理) ブログランキングへ

ソロキャンプ ブログランキングへ

キャンプツーリング ブログランキングへ

候補問題No.6の単線図です。

候補問題No.6の単線図です。公表問題としてはここまで、寸法など施工条件は決まっていません。

参考書に書かれた寸法で作業します。

この候補問題は、No.6より簡単でした。

KIPが6本、5.5mmSQが6か所ナイフ加工なので、正直随分と時間かかると思っていたんですが。

端子も多く、手間は手間でしたが、接続が非常に単純で、施工条件を読みながら順番につないで行くだけで考える所が無い分早く終わりました。

時間は複線図の書き始めから、完成・見直し・整線までです。

二次側はデルタ結線ですが、思ったより時間がかかりません。

5.5mmSQは、ナイフを電線に直角に当て、左手を180度、右手を180度ひねるやり方でやりました。

あとは絶縁被覆を心線に沿ってそいで、むしり取ります。この方法速いです。

それでも、複線図から、この電源部分までは30分ぐらいかかってます。

KIPのナイフの入り方がまだ少しきつい感じです。

もう少し弱くても良かったかも、もっと練習しないと。

3回目-R-T間の渡り線、T相の締め付けが緩く点検時に抜けました。

最後の締め付けチェックはしっかりやらないとダメですね。

ここはいたって簡単、上も下も同じ配色だし、真ん中の白線の長さ調整も要らないし、長い分シースの中でスライドすれば問題なし。

最後の最後で、一番下で切りそろえれば何事もなかったよう、アウトレットボックス内は長いだか短いだかは気にならないし。

運転確認灯の取出しは指定が有るし、指定されなければ、真ん中白を合わせるだけでもっと簡単だし。

これの長さは、最初に隣の3芯の長さと合わせて取った方が良いです、最後だと足りなくなるかも。

今回器具らしい器具は、このレセップだけ。

白線をW(接地側)に合わせるのだけ間違わなければ、問題なし。

何せもう110回は結線してる。

私の場合、いつもレセップが一番最後になるのですが、この配線と、電流計へ行く配線は最後に寸法合わせした方が良いかもしれません。

運転表示灯の配線が思った以上にアール部分が長く要るみたいです。

アウトレットボックス内は綺麗なこと。

リングスリーブのマークだけ気をつければ、色も揃っているし、ものすごく素直な接続です。

マークは、刻印のところの上だとはっきり見えないですねぇ。

刻印をずらしてマークするように気をつけてましたがついうっかりはまだ有りますねぇ。

2回目で、刻印間違えました。

電流計から開閉器へのつなぎを1.6x1.6なので[O]でなければいけない所、電源からのつなぎを順に追って来て、「小」で圧着してしまいました。

もっとしっかり確認しながら圧着しないといけませんねぇ。

4回目の練習を撮影しました。

本日、12月3日に本試験を受けてきました。

試験問題は、候補問題のNo.06の変化形でした。

違うところは、VVF2.0-3C青シースが、VVR2.0-3Cに変わっていました。他は、変化なし。

おさらいとして、もう一度作ってみました。

ほぼ同じように出来ていたと思います。

材料が少なく一部長さを縮めています。

ほぼ覚えていたので、複線図も書いていません。

問題はこちら

解答はこちら

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/16150a60.a4c01e93.16150a61.c945bfba/?me_id=1284220&item_id=10051538&m=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2F3aonlinestore%2Fcabinet%2Fitem07%2Fpsc-00092.jpg%3F_ex%3D80x80&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2F3aonlinestore%2Fcabinet%2Fitem07%2Fpsc-00092.jpg%3F_ex%3D400x400&s=400x400&t=picttext) 【送料無料】プロサポート 第一種電気工事士技能試験 練習用ケーブル2回用セット 29年度版 PSC-00092 | 配線セットはこれにしました。 |

また書き込もうって、励みになります。

すいません、↓プチッとお願いしますm(_ _)m。

バイク(整備・修理) ブログランキングへ

ソロキャンプ ブログランキングへ

キャンプツーリング ブログランキングへ

Posted by ライダー at 23:27│Comments(0)

│第一種電気工事士試験

アウトドア&フィッシング ナチュラムが提供する、自然と戯れ、自然を愛する人々のBlogサイト

アウトドア&フィッシング ナチュラムが提供する、自然と戯れ、自然を愛する人々のBlogサイト